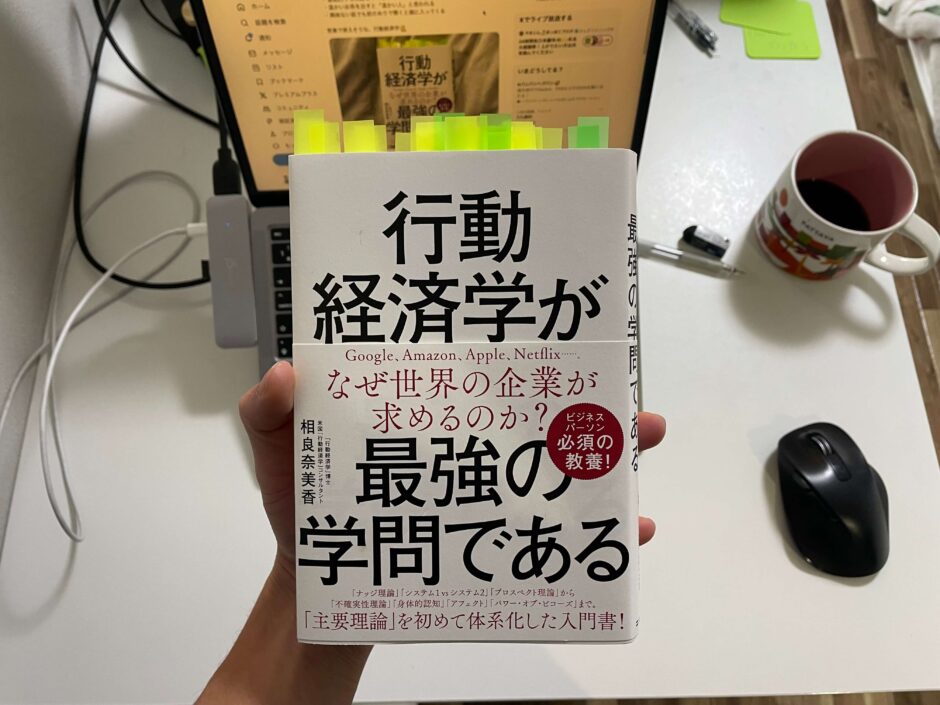

𝕏(旧Twitter)に以下のレビューをしました。

読書感想文📕:行動経済学が最強の学問である

— のん|1日15分を習慣化 (@non_of_com) December 23, 2023

【身体的認知】

カラダの動きが感情そのものになる

例えば▼

・意図的でも笑顔をつくるとマジで楽しくなる

・温かいお茶を出すと「温かい人」と思われる

・興味ない話でも前のめりで聞くと頭に入ってくる

営業で使えそうな、行動経済学👨💼 pic.twitter.com/fKXaV5QRKS

【人にお願いするとき「理由」を添えるだけで、受け入れてもらえる確率が上がる理論】

— のん|1日15分を習慣化 (@non_of_com) December 23, 2023

Aパターン:5枚分コピーを取らないといけないので、先に使ってもいいですか?(93%)

Bパターン:急いでいるので、先に使ってもいいですか?(94%)

ポイントは、「その理由は何でもいい」という点😳

【ナッジ理論】

— のん|1日15分を習慣化 (@non_of_com) December 23, 2023

選択肢が多い場所に人は集まりやすい。しかし選択肢が多いと人は行動できない。

結論:集客では選択肢の多さをウリにし、販売では「今日のおすすめ」などで選択肢をしぼってあげる

ブログ・SNS運用で使えそうな行動経済学😎

もう少し深掘りして、『行動経済学が最強の学問である』を要約していきます。

レッツ、シンキング(´∀`ゞ

目次

行動経済学をサクッと解説

行動経済学とは、「なぜ人間はそのような行動をするのか」を理解する学問です。

ヒトは、いつも理にかなった行動をすることができません。

思っていることと矛盾する行動をとってしまうんです…

脳のクセ、置かれている状況、その時の感情がフクザツに絡み合ってのこと

行動経済学を理解することで、人を集めやすくなったり、モノを買ってもらいやすくなったりします。

【感想とネタバレ】行動経済学が最強の学問である【人間脳を理解せよ】

ドンズバで刺さった行動経済学だけをピックアップ(要約)して、お届けします。

損失回避

人間はプラスになることより、マイナスになることの方がインパクトが残りやすい。

プラスの訴求:LINE公式アカウントに登録すると、お得なクーポン受け取れます

マイナスの訴求:LINE公式アカウントに登録しないと、クーポン受け取れず損します

損失回避させるアナウンスが、人間の行動に繋がりやすい。

行動させる質問

ヒトに行動してもらいたいときは、「それをするまでの過程を頭に描かせてあげる」こと。

それをするまでの過程を頭に描かせるために、以下の質問をします。

①:その日、何時にいきますか?(時間を聞く)

②:その日、どこから現地に向かいますか?(場所を聞く)

③:直前にどんな予定が入っていますか?(直前の予定を聞く)

重要なのは、この3つの質問をするだけで行動する確率が上がるということ。

①:何時にイベントにいきますか?(時間を聞く)

②:どこからイベントに向かいますか?(場所を聞く)

③:イベント前は、どのような予定が入っていますか?(直前の予定を聞く)

システム1・システム2

ヒトは直感的に考え答えを出す「システム1」と、具体的に考え答えを出す「システム2」の、2つの思考モードを持っています。

システム1:衝動買いのときに使われる思考モード

システム2:彼女の誕プレを買うときに使われる思考モード

広告を打つ時間帯も、システム1・システム2で使い分ける。

車・住宅・ブランド品といった高価格商品の広告は、システム2が活性化している朝に。

本・服・飲食といった衝動買いを誘う広告は、システム1が優勢になる夜に。

ヒトはシステム1で物事を考えるとき、ミスしやすい。

なので、「ひっかかり」をつくってシステム1からシステム2にモードチェンジしてあげればいい。

人はアンケートに答えるとき、システム2を使います。

しかし実際人は、システム1に従って行動する。

マックのアンケートで「ヘルシーなメニューが欲しい」という声が多かったにも関わらず、蓋を開けるとお客さんは揚げ物を買い求めていました。時間短縮のため利用されるドライブスルーでは、システム1(直感)で判断するからです

結論、「人間理解は考察ではなく観察せよ」となります。

埋没コスト

埋没コストとは、一度何かを始めたら、たとえ成果が出ていなくても、そこに費やした時間・お金・労力を取り戻そうと継続してしまう非合理なバイアス。

パチンコで負けてやっきになり、数万円を投入し大貧民になるアレです。

例えば、異性を沼らせることができる。

遊びに行ったとき、ティッシュを貸してもらったり、スタバを奢ってもらったり、相談に乗ってもらったりする。

すると人間は、「時間・お金・労力を費やしたんだから関係を続けなきゃ!」と思っちゃう。

ダメ男製造機をつくる女性は、これ。

埋没コストをうまく利用するコツは、「小さなお願い」を積み重ねること。「しょうがないなぁ〜」を積み重ねること!

ホットハンド効果

ホットハンド効果とは、結果を出している人に「次も決めてくれるだろう」と思い込んでしまう認知のクセ。

新卒採用のとき、企業が学歴をみてくるやつですね。

ホットハンド効果に似て、「ハロー効果」というのもあります。

ハロー効果とは、ある一つのことが優れていると、それに引っ張られるよう全体の評価が底上げされること。

ホットハンド効果とハロー効果をうまく利用すれば、成功しやすい。

ただ、ホットハンド効果&ハロー効果を引き出すには、最初に結果を出す必要がありますよね。

最初に結果を出す方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

【ネタバレ】人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている

【ネタバレ】人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている

小さいお願いから始めよ

小さなお願いから始めて、大きなお願いを聞いてもらうテクニックがあります。

お願いされた側は、「小さなことだし私は〇〇さんのお願いを聞いてあげてる良い人なんだ」という気持ちが生まれます。

そして大きなお願いをされたとき人間は、一貫性を保とうと、そのままOKを出しちゃうんです。

「ここまで応援してきたから」という「埋没コスト」の力も働くからと言われています。

確証バイアス

何かを思い込んだら、それを証明するための根拠ばかり集め始めてしまうバイアスです。

例えば、「こいつは優秀だ」と思う部下がいたら、上司は部下に仕事を任せるだけの根拠ばかりを集めて上に報告してくれる。

なので、新入社員がやることは「こいつは優秀だ」を一刻も早くつくること。

その辺のコツは、以下の本で紹介されています。

【ネタバレ】人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている

【ネタバレ】人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている

〇〇と思われがちですが…という話し方はダメ

「〇〇と思われがちですが、実は違います」という話し方をする人がいます。

しかし時間が経つと聞き手は、「〇〇と思う」と「実は違います」を別フォルダで保存する。

結果、「〇〇と思う」が事実として頭に残ってしまうんです。

営業マンなどが気をつけたいところですよね

身体的認知

身体的認知とは、カラダの動きが感情そのものになること。

・意図的でも笑顔をつくるとマジで楽しくなる

・温かいお茶を出すと「温かい人」と思われる

・興味ない話でも前のめりで聞くと頭に入ってくる

卵が先か鶏が先かみたいなことですよね

高級感を演出するもの、親しみを演出するもの

人は垂直のものを見ると、無意識のうちに「人の上に立つ」「出世する」「優位性」といった感覚を抱くのです。

人は無意識のうちに「細長いもの=高級」「低くて幅があるもの=気楽」と感じるためです。

アップルのような訴求力の高いブランドの商品だと、ロゴが下部より上部にあったほうが好まれました。反対に、あまり人気のないマイナーなブランドだとロゴが下にあったほうが好まれ、購買意欲も高まったのです。

プロスペクト理論

プロスペクト理論とは、ゼロから近い数値の10円と110円の100円の差は気になるが、ゼロから遠い1万円と1万100円の100円の差は気にならないこと。

解釈レベル理論

基本的に人間の意識が向くのは「今」であり、今については「現実的かつ具体的」に考えます。逆に1週間後、1ヶ月後、1年後と、考えることが先になるにつれ、思考は抽象的になっていく。これが「解釈レベル理論」です。

バンコク旅行を例にします。

3ヶ月前はバンコクの雰囲気(イメージ重視)の宣伝が効果的で、1週間前は飛行機の搭乗時間などといった詳細情報の宣伝が効果的。

デュレーション・ヒューリスティック

デュレーション・ヒューリスティックとは、「サービスの内容よりも、かかった時間で評価してしまう認知のクセ」のことを指します。(中略)自分がサービスを提供する側に立ったときは、顧客にも「かかった期間が長いほど価値がある(逆に短いと価値がない)」と思ってしまう認知のクセがあると理解して、対応することも時には必要です。

商品を買ってもらう際の選択肢は10つがベスト

商品を買ってもらう際の選択肢は、10つがベストだったという研究があります。

「ナッジ理論」を合わせると最強。

ナッジ理論は、選択肢が多い場所に人は集まりやすいが、選択肢が多いと人は行動できないこと。

なので、集客のときは選択肢の多さをウリにし、販売のときは「今日のおすすめ」などで選択肢を10つに絞ってあげる。

プライミング効果

プライミング効果とは、色・音楽・匂いといった刺激が人の意思決定に無意識に影響を与えているということ。

「ダイソー」や「ドンキホーテ」で安っぽい音楽が流れているのは、お客さんに「安いですよ」を刷り込ませるため。

クラシック音楽を流すと高価格商品が売れやすかったり、フランスBGMを流すとフランスワインが売れやすかったりする事例があります

パワー・オブ・ビコーズ

パワー・オブ・ビコーズとは、理由のパワーで、人にお願いするとき「理由」を添えるだけで、受け入れてもらえる確率が上がる理論。

パターン①:先に5枚分コピーを取っていいですか?(60%)

パターン②:5枚分コピーを取らないといけないので、先に使ってもいいですか?(93%)

パターン③:急いでいるので、先に使ってもいいですか?(94%)

②と③が、理由をつけたバージョン。

結論、理由をつけるだけで割り込める確率がグッと上がる。

そしてポイントは、「その理由は何でもいい」という点。

自立性バイアス

自立性バイアスとは、人間の「自分の意志で決めたんだ」と思いたい性質。

上司のGOをもらうとき、この自立性バイアスは使えます。

AとBどちらに転んでも良い選択肢をつくって、「これをやりたいと思ってるのですが、A案、B案どちらがいいと思いますか?」という切り口にする。

周りを巻き込む方法は、「意思決定をさせた感を出してあげる」ことですね

お金の表示の仕方

①:ChatGPT 月額プラン $20.00

②:ChatGPT 月額プラン 20.00

上の2つ、どちらの購入確率が高いと思いますか?

正解は、②です。

「$」という表示がないことで、頭では金額とわかっていますが、「お金を払う」という行動が心理的に響かず、簡単にお金を使ってしまったのです。

初速をつけてあげる

①:スタンプを10つ集めると無料クーポン

②:スタンプを12つ集めると無料クーポン(すでに2つスタンプが押されてる状態)

上の2つ、どちらの方がリピート率が高いと思いますか?

正解は、②です。

「こんなに集めた。あともうちょっとだ」とポジティブアフェクトが湧き、さらに人を行動に駆り立てるのです。

ヒトはなぜ買っちゃうのか

悲しかったりストレスがたまったりすると、買い物をしたくなる。(中略)人が悲しみを感じるのは、自分以外の人や状況にコントロールされている場合が多くあり、「私は何をやってもダメだ」という無力感に襲われ、「手っ取り早く主導権を取り戻したい」という欲求が強まります。買い物は、自分の意志で選んだものを、自分の力で自分のものにできる。つまり簡単に「自分でコントロールしている」と感じられる行動です。

以上です。

本業の営業と副業のブログに、ぜひ活用していきます( ̄^ ̄)ゞ